レストラン集客はアプリで変わる!“もう一度来たくなる”仕組みのつくり方

飲食店

レストラン経営に求められる“リピート設計”とは?

外食市場の競争が激化し、SNSや口コミが集客力を左右する今、レストラン経営において単発の来店だけに頼る時代は終わりを迎えつつあります。継続的に来店してくれる“ファン”を育てることが、安定経営の鍵です。

そのためには、味や雰囲気だけでなく、「来店を思い出してもらう仕組み」や「また来たくなるきっかけ作り」が求められます。

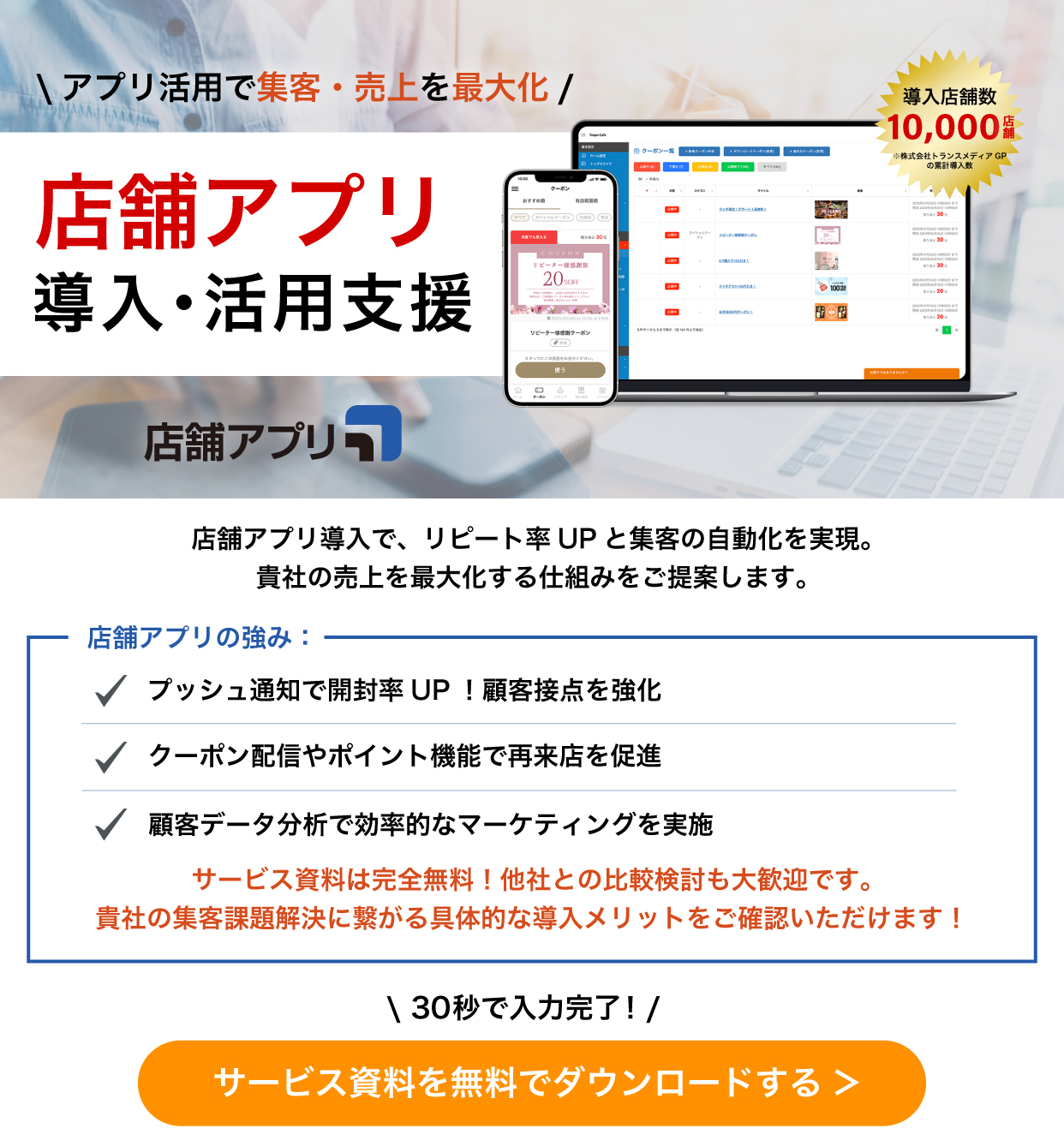

そこで注目されているのが、スマートフォンアプリの活用です。顧客一人ひとりと直接つながれるアプリは、まさに“もう一度来てもらう”ための接点を構築する最強のツール。

この記事では、アプリを活用した集客のポイントを、「販促」「顧客体験」「データ活用」「導入方法」まで多角的に解説していきます。

アプリ導入で変わるレストランの集客戦略

従来の集客との違いとは?

チラシ・看板・SNS広告といった従来の集客手法は、あくまで“一方向”の情報発信であり、実際にどれだけ効果があったのか測定しづらいという課題がありました。顧客が実際にその情報を見たのか、来店にどれほどつながったのかが不明瞭なため、販促活動が“やりっぱなし”になることもしばしばです。

また、紙媒体やマスメディアへの出稿には一定のコストがかかる上、ターゲットに響いているかどうかも不透明であるため、費用対効果の見えづらさから継続的な投資が難しいという悩みを多くの店舗が抱えています。

一方で、スマートフォンアプリを活用すれば、「誰に・いつ・どんな情報を届けて・どんな反応があったか」を定量的に測定できるようになります。

たとえば、プッシュ通知の開封率やクーポン利用率、通知後の来店率などがすべてデータとして可視化されるため、効果検証と改善サイクル(PDCA)を回しやすくなり、結果として効率的かつ戦略的な販促が可能になります。

なぜ今「アプリ活用」が注目されているのか?

スマートフォンの普及により、顧客はいつでもお店の情報を受け取れる状態にあります。これにより、従来の紙ベースのチラシや店頭掲示に比べ、よりリアルタイムで双方向性のあるコミュニケーションが可能となりました。LINEやSNSの通知も便利ですが、タイムラインの情報に埋もれてしまうリスクが高く、ユーザーのアクションを直接引き出すには限界があります。

その点、専用アプリは“そのお店だけの価値”を顧客にダイレクトに届ける媒体として、極めて有効です。たとえば、常連客向けの限定通知、来店頻度に応じた特別オファーなど、ユーザーごとに最適化された情報設計が可能です。

さらに、店舗側が自由にコンテンツ設計できるため、予約・クーポン・ポイント・レビュー・通知・注文・決済などの機能をアプリ上に集約することで、顧客接点の一元化が実現します。これにより、店舗オペレーションの効率化にもつながり、経営資源を最適に活かすことができます。

スマホ時代の飲食体験を取り込む価値

料理の美味しさに加えて、「注文がスムーズだった」「会計が簡単だった」「好みに合った提案があった」といった体験価値が、次回の来店動機につながる時代です。スマートフォンを通じて店舗とシームレスに接続された体験を提供できることで、顧客との心理的な距離は一気に縮まり、サービス満足度が向上します。

また、アプリならではの利便性やパーソナライズによる提案力は、周辺の競合店との差別化にも直結し、顧客の記憶に残る飲食体験の創出につながります。

関連記事:なぜアプリを導入するとリピーターが増えるのか?その仕組みを解説

リピーターを増やす!アプリでできる販促アイデア

デジタルスタンプカードで「楽しみながら来店」

来店ごとにスタンプを貯めて、特典と引き換えるスタンプカードは、古くからあるロイヤルティ施策ですが、紙媒体では紛失や忘れられるリスク、さらには来店履歴の分析ができないといった課題がありました。アプリを導入することで、これらの課題が一気に解消され、利便性とマーケティング活用の両面で大きな効果が期待できます。

来店時にアプリを立ち上げ、QRコードを読み取るだけでスタンプが自動で貯まり、進捗状況もリアルタイムで表示されるため、顧客にとって「あと○回で特典がもらえる!」という達成感や期待感が常に可視化され、来店動機の持続につながります。

さらに、スタンプカードの設計にゲーム性を取り入れることで、顧客のエンゲージメントをより高めることができます。たとえば、「◯回貯まったらリセット」ではなく「一定数クリアするたびにランクアップして報酬が豪華になる設計」や、「来店時間帯によって獲得スタンプ数が変動するキャンペーン」など、来店するたびに“楽しみ”が増える仕組みが構築できます。

また、スタンプの蓄積状況に応じた個別通知(「あと1回で特典ゲット!」など)を送ることで、来店促進と顧客体験の向上を同時に実現できます。

このように、デジタルスタンプカードは単なるポイント制度を超えて、ファン化施策として非常に効果的なツールとなるのです。

クーポン配信で「来店動機」を演出する

「10%OFF」や「ドリンク1杯無料」といったクーポンは、顧客の財布の紐を緩める定番施策ですが、真の効果を得るためには“誰に・いつ・どう届けるか”という設計が不可欠です。

アプリを活用することで、来店履歴や注文傾向、誕生月、曜日利用の傾向、さらには天候や時間帯といったさまざまなデータをもとに、一人ひとりに最適なタイミングでクーポンを配信することができます。

たとえば「前回の来店から20日経過した顧客」に向けて「そろそろお腹空いてませんか?ドリンク1杯無料」などの通知を送ることで、偶然の再来店ではなく“意図的な再訪”を生むことができます。また、誕生月の特典として「バースデーデザート無料」などを用意することで、顧客の特別な日を演出し、好意的な記憶として残すことが可能です。

さらに、クーポンに「有効期限」や「時間帯限定」を設けることで、即時的な行動を促す工夫も有効です。「本日限定ディナー20%OFF」や「雨の日だけの特別セット」など、クーポン自体が来店の“理由”となるようなメッセージづくりを意識することが、反応率の高い販促につながります。

このように、パーソナライズされたクーポン配信は、単なる値引きではなく“関係性を深めるためのコミュニケーション”と捉えることで、リピート率の向上とファン化促進の両立が可能になります。

「今日行こう」を生むプッシュ通知の活用法

通知は、アプリの真骨頂ともいえる機能です。たとえば「本日限定、生ビール半額!」「空いてます!穴場の月曜夜割」といった即時性のある訴求は、顧客のその日の気分や周囲の状況に応じて行動を引き起こす大きなきっかけになります。

こうした通知は、来店の意思がまだ決まっていない顧客に対して“今すぐ行こうかな”という気持ちを刺激する効果があり、特に平日や天候が悪い日など来店数が伸びづらいシチュエーションにおいて高い集客力を発揮します。

時間帯・天候・気温と連動した通知例

アプリを気象データと連動させることで、たとえば「本日寒波到来中!あったか鍋セットでポカポカに」や、「30℃超えの真夏日!冷製パスタ全品20%OFF」など、日常の“感覚”に即した提案が可能になります。これは単なる販促ではなく、顧客に寄り添う店舗姿勢として認識され、ブランドイメージの向上にも貢献します。

また、時間帯に応じて「ランチタイム限定割引」「夜20時以降に使える深夜割」などの設定も可能で、店舗の空いている時間帯への集客を促進する手段としても有効です。

空席情報や予約状況と連携するタイムリー施策

さらに、予約状況や席の埋まり具合とアプリを連携させることで、空席が出た瞬間に「直前キャンセル発生!今夜19時〜空席あります」といった通知を配信できます。これにより、予約キャンセルによる売上機会の損失を減らし、席の稼働率を最大化することが可能になります。

特に繁忙時間帯における空席案内は、「行きたかったけど混んでそう」と来店をためらっていた顧客にとって背中を押す強力な要因となります。また、常連客に優先的に通知するなどの設計を加えることで、特別感を演出し、ロイヤルティ向上にもつながります。

このように、プッシュ通知は単なる告知ではなく、状況に応じた“呼びかけ”として機能させることで、リアルタイムでの来店喚起という極めて強力な集客手段へと進化します。

来店周期を可視化して“絶妙なタイミング”でリマインド

人にはそれぞれの「来店リズム」があります。アプリを通じて前回の来店日時を把握し、たとえば「14日ごと」「月1回」など、個々の利用周期に基づいた“自然な再来店誘導”が可能になります。こうしたリマインドは、通知を受け取る側にとっても押しつけがましさを感じにくく、「気にかけてもらっている」と好意的に受け取られやすくなります。

たとえば、「前回の来店からそろそろ2週間。お気に入りのハンバーグが恋しくなっていませんか?」といった、過去の注文履歴を踏まえた通知文を送れば、パーソナル感がさらに強まり、クリック率や来店率の向上が期待できます。

また、「毎週金曜に来店している人には、木曜夜に通知を送る」といった曜日別のリズムパターンを分析し、先回りしてお得情報や予約誘導を送信することで、“いつもの習慣”を支えるようなコミュニケーションが可能になります。特に常連客に対しては、「今週も金曜にお席をご用意できます」などの丁寧なリマインドが、ロイヤルティを高める一助となります。

さらに高度な設計としては、「過去3回の来店がいずれも雨の日」などのユニークな傾向を分析し、「雨の日にいつもご来店いただいてますね。今日も傘割やってます」など、気づきを促す通知で“あなたを見ている”という印象を与えるのも効果的です。

このように来店履歴をもとにしたリマインド設計は、単なる機械的な通知ではなく、個別に配慮された“関係性強化の接点”として活用できます。

「限定メニュー」や「試食優待」で特別感を演出

アプリ限定で先行発表する“新メニューの試食招待”や“アプリユーザー限定価格”は、他のチャネルでは得られない“限定体験”を提供する手段として非常に有効です。このような施策により、顧客に「自分は特別な存在」と感じさせることができ、結果としてエンゲージメントの大幅な向上が期待できます。

たとえば、「新作パスタの先行試食会にご招待」「アプリ限定で先に味わえる今月の裏メニュー」など、具体的なイベントとして打ち出すことで話題性も高まり、SNSでの拡散や口コミ促進にもつながります。さらに、来店時には試食後のフィードバックをアプリ内アンケートで収集し、その声をメニュー改良に反映することで、“参加型”の体験を提供することも可能です。

特に常連客に対しては、「あなたにだけ特別にお知らせします」「いつもご利用ありがとうございます。感謝を込めてご招待」などの文言を添えることで、個別性と感謝の気持ちが伝わり、親密感の醸成につながります。通知のタイミングも、開封率の高い時間帯や来店頻度を考慮した設計を行うことで、より高い反応率が期待できます。

こうした“特別扱い”の積み重ねが、他店との差別化となり、顧客の記憶に残る体験価値を提供する鍵となるのです。

ポイント制度と連動したランクアップ施策

来店数や購入金額に応じた「ランク制度」をアプリと連動して導入することで、顧客の来店動機を長期的に維持する仕組みが構築できます。ランクアップによって得られる特典は、“次の来店理由”としての役割も果たし、リピーター育成に効果的です。

たとえば「シルバー会員は毎月ドリンク1杯無料」「ゴールド会員は誕生月にシャンパン1本プレゼント」など、ランク別に魅力的な特典を設定することで、顧客は特典の達成を目指して継続的に来店するようになります。また、こうした特典は来店時の話題作りにもなり、SNSでのシェアや口コミにつながる“発信される仕組み”にもなり得ます。

さらに、アプリ上で現在のランク・達成状況・次のランクまでの条件を可視化することで、ゲーム感覚で楽しめる要素が加わり、来店頻度や注文単価の向上にもつながります。

通知機能を使って「あと1,000円でランクアップ!」といったメッセージを送ることで、アクションを後押しする設計も可能です。

関連記事:アプリの継続率(リテンションレート)とは?お客様が使い続けたくなる仕組みや工夫

顧客満足度を高めるアプリ機能

予約や注文の手間を減らすUX設計

アプリからの事前予約や事前注文機能は、顧客の“待ちたくない”というニーズに応える非常に重要なUX要素です。来店前にメニューを確認し、料理を選んで注文・決済まで完了できる仕組みがあれば、混雑する時間帯でも待たずにスムーズな体験を提供できます。

さらに、座席の事前指定や希望時間の調整機能を備えれば、「自分のペースで食事ができる」という自由度の高い体験が実現します。加えて、リアルタイムでの混雑状況の可視化により、「空いているタイミングで行こう」という計画的な来店が促されるようになります。

また、注文画面のUI/UXにも工夫を凝らすことで、「迷わず使えた」「ストレスなく注文できた」といったポジティブな評価につながります。たとえば、注文履歴から“いつものメニュー”をワンタップで再注文できる機能や、アレルゲンや好みに応じたメニューのフィルター機能などを搭載することで、利便性はさらに高まります。

このように、UX設計に優れた予約・注文機能は、単なる利便性の提供を超えて、“快適な飲食体験”そのものを演出し、顧客の記憶に残る接点となります。

結果として、「次もまたこのお店を選びたい」と思わせる強力な要因となり、リピート率の向上に貢献します。

顧客ごとの履歴に基づいた接客支援

アプリに蓄積された注文履歴やアレルギー情報、記念日、好みのメニュー、過去の滞在時間などの詳細データは、スタッフにとって強力な接客サポートとなります。たとえば、「前回と同じ辛さでカレーをお作りしますか?」といった具体的な提案や、「前回お誕生日でしたがいかがでしたか?」などの会話を通じて、顧客との信頼関係を深めることができます。

また、「いつもの席をご用意しました」といった個別対応は、顧客に特別感を与えるだけでなく、顧客が“覚えられている”という嬉しさを感じる瞬間となり、リピーター育成につながります。こうしたパーソナライズされた接客は、他店との差別化を生む大きな要因となり、記憶に残る飲食体験を提供するうえで非常に効果的です。

さらに、スタッフ側もアプリ上で簡単に顧客情報を確認・共有できる仕組みを持つことで、接客の質のばらつきを抑え、どのスタッフでも一貫した“気の利いた対応”が可能になります。結果として、顧客体験の均質化とサービス満足度の向上に寄与します。

フィードバック収集で「声に応える」仕組みづくり

アプリからのアンケート、レビュー、リアクションボタンなどの機能を活用することで、顧客の声を来店後すぐに収集することが可能になります。こうしたリアルタイムのフィードバックは、単なる意見収集ではなく、サービス改善の出発点として非常に価値があります。

たとえば、料理や接客に対する満足度を5段階評価で取得したり、「ご要望はありますか?」といった自由記述欄を設けたりすることで、定性的・定量的な意見をバランスよく取得できます。

ネガティブなフィードバックには即座に対応する体制を整え、「お声をありがとうございます。すぐに改善に努めます」といったメッセージを個別返信することで、誠実な店舗姿勢が伝わり、離脱のリスクを低減できます。また、改善後に「前回ご指摘いただいた点を修正しました」と報告することで、顧客との信頼関係をより強固にすることが可能です。

一方、ポジティブな声は店頭掲示やSNSでの発信に活用することで、店舗の魅力を第三者視点で伝えることができ、新規顧客の信頼獲得にも効果的です。特にレビューの中で多く挙がった料理やサービスについては「おすすめ」としてアプリ上に反映するなど、顧客の声を“店づくり”に還元する運用が望まれます。

このように、フィードバックを集めるだけでなく、“反映・改善・共有”という一連のサイクルを設計することで、「声に応える店舗」としてのブランドが確立され、長期的な顧客ロイヤルティの向上につながります。

関連記事:店舗集客はアプリでする時代!必要な機能や失敗しないために注意すべきこととは

データ活用で進化するマーケティング

セグメント配信による「個別最適化」

年齢層・性別・来店頻度・滞在時間・平均注文金額などをもとに顧客を細分化し、それぞれのニーズや行動特性に合わせた最適なタイミングとコンテンツで情報を届けることが可能になります。

たとえば、ファミリー層にはランチ特典やキッズメニューの案内、単身客には一人飲みに適した軽食プランや割引キャンペーンなど、顧客に“響く”内容を届けることで、開封率や来店率の向上が見込めます。

また、曜日や天候、イベント日などもセグメント条件に加えることで、さらに効果的なタイミングで通知を届けられます。

たとえば「週末によく来店する20代女性」に対しては、週末の女子会向け限定メニューを木曜日に通知する、といった設計が可能です。こうしたパーソナライズ施策により、「私のための情報だ」と感じてもらえるマーケティングが実現します。

効果測定によるPDCAサイクルの高速化

アプリから配信した通知やクーポンについて、開封率・利用率・通知後の来店率・客単価の変動などを詳細に測定できます。これにより、どの施策が有効だったか、どのセグメントに最も効果があったかなどを定量的に把握でき、感覚や経験則ではなく、データに基づく施策改善が可能になります。

例えば、「ドリンク無料クーポン」の開封率が高かったが来店率は低かった場合は、訴求内容やタイミング、来店しやすさに課題がある可能性があるといった仮説検証が行えます。こうしたフィードバックループを高速で回すことで、より精緻で成果の出るプロモーション設計が実現します。

データと現場の融合で強い店舗づくりを

アプリで収集した定量的なデータと、現場スタッフが感じる定性的なフィードバックを組み合わせることで、より現実的かつ成果につながる改善が可能になります。

たとえば、「20代女性の再訪率が低い」というデータと、「女性客は注文時に迷う傾向がある」といったスタッフの声を掛け合わせ、「見やすい写真付きメニュー導入」といった具体的な施策に落とし込むことができます。

また、スタッフがアプリの通知反応を現場で体感できるような体制を作れば、データ活用への理解も深まり、現場主導での改善提案が生まれやすくなります。数字と現場が乖離するのではなく、“現場が活きるデータ活用”を目指すことで、組織全体のマーケティング精度が底上げされ、強い店舗づくりへとつながります。

まとめ ─ リピーター育成がレストラン経営の未来を変える

顧客との継続的な関係を築き、「また来たい」と思ってもらえる仕組みを整えることは、今後のレストラン経営において不可欠です。アプリはそのための“顧客接点のハブ”として、非常に大きな役割を果たします。

単なる販促ツールではなく、体験を設計し、声を聞き、関係性を育てる基盤として、ぜひ活用を始めてみてください。